在这篇文章中,我们将全面回顾与剖析国足在本届世界杯预选赛中所上演的“混乱大战”:裁判马宁在比赛中出示高达七张黄牌与一张红牌,引发场上秩序失控;与此同时,国足的强劲对手因此被淘汰出局,成为这场混战的最大输家。文章将从四个关键视角进行深入阐述:**比赛混乱与裁判对阵形势**、**马宁的判罚尺度与争议**、**国足宿敌被淘汰的原因剖析**、以及**这场大战对国足的启示与未来影响**。每个视角将分三段以上展开,层层递进,立体呈现这场引发广泛关注的“混乱大战”。在总结部分,我们将对整场比赛的内在逻辑与外部含义加以归纳,反思这场风波对中国足球的启示。这是一场不仅属于绿茵场上的战斗,更是对规则、公正、竞技精神与未来方向的一次深刻考验。

开云官网1、比赛混乱与裁判局面

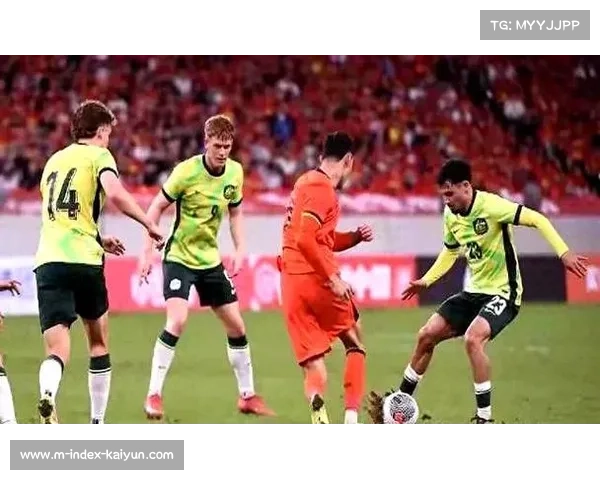

首先,这场世预赛从比赛一开始就流露出火药味极浓的氛围。双方球员在争抢中动作激烈,不断出现身体对抗甚至肢体冲撞,边线冲突、对球权的拼抢都极其激烈。一旦某一方取得优势,另一方几乎以犯规阻挡为常态。这样的开局注定难以平静。

其次,由于场面争议频发,主裁判马宁被迅速推上风口浪尖。他不得不调动严厉手段以维持秩序:频繁掏牌、警告、制止冲突,在短时间内出示多张黄牌,几次干预直接暂停比赛、调解处罚。这场面仿佛战场与足球场的交界。

再次,随着比赛进行,混乱并非得以缓和,反而出现升级之势。一些球员因不满判罚,与裁判争执、偶有肢体行为,裁判的介入在多次时刻显得力不从心。最终,马宁在全场出示七黄一红,使得比赛秩序更加扑朔迷离,甚至让观众、解说员都感到“混沌”压顶。

2、马宁判罚尺度与争议

作为主裁判,马宁在这场比赛中展示的判罚尺度颇具争议。一方面,他坚决出击,对多起争议动作毫不手软,显出铁腕风格;另一方面,他对某些动作的区别对待、对耐心与警示时机的掌控则引来了强烈争议。有声音认为他在关键时刻出红牌与黄牌的标准不够统一。

例如,有些冲撞虽有对抗性质但情绪并不激烈,却被迅速出牌;而另一些明显犯规或报复性动作,却被裁判轻判或仅口头警告。此种“前后尺度不一”的现象,让双方球员、教练及观众都难免产生疑虑:到底何为“必须重罚”?何为“可容忍”?

此外,裁判的即时判罚、出牌速度、交流处理方式,也成为争论焦点。在混乱局面中,裁判若迟迟未出牌或多次犹豫,可能会被视为放任;但若过快频繁出牌,又容易被诟病“吹毛求疵”。马宁在这场比赛中正是两种极端都呈现,导致争议不断。

3、宿敌被淘汰的原因剖析

在这场混乱大战中,国足的一个宿敌——常被视为直接竞争对手的球队——最终跌落出线行列。对方本有较强实力,却未能在混乱中把握机会。首先,从战术层面,对方未能在强干扰与对抗下保持冷静组织与有效进攻。混乱中往往容易被压制,被迫犯错。

其次,对手的心理承受力被压垮。在裁判高强度的介入、球员争执不断、对抗激烈升级的背景下,一些球员出现情绪波动、失控行为,甚至被黄牌累积、红牌罚下。这种心理失衡极大削弱了他们的战斗力。

再者,对方在关键时刻未能抓住机会反击。尽管混乱带来机会窗口,但他们缺少在混战中判断和出击的果敢。相较之下,国足尽管也受到影响,却在混乱中保有一定韧性与智慧,使得对手在混战中反倒成为牺牲品,被提前淘汰。

4、大战对国足的启示影响

首先,这场混乱大战对国足而言,是一次极端考验。在极端对抗与裁判高压的环境下,国足能否保持队形、心理稳定、战术执行成为关键。此次经历无疑让国足在“混战式比赛”中积累了经验,也认识到未来面对类似局面的挑战。

其次,比赛也显露出中国足球在纪律控制、情绪管理、应变机制上的一些短板。面对冲突、争端、判罚争议时,球员与教练的现场应对能力、冷静处理能力还有待提升。未来若遭遇类似环境,能否避免被“带节奏”、避免无谓犯规,是必须重视的问题。

再次,这场风波对外界形象、规则制度、裁判透明度也提出警示。混乱局面、七黄一红的极端判罚,很容易引起外界对裁判偏颇、公平性的质疑。中国足球若要提升国际信任度,就必须强化裁判监督、规则执行及裁判员培训制度,避免类似争议重演。

总结:

回顾本场世预赛的混乱大战,我们看到的是一场激情与秩序交织、规则与争议共存的足球“战争”。马宁作为裁判,在极端对抗环境下注出七张黄牌、一张红牌,试图掌控场面,却也激起无数争议。国足的宿敌在混乱中走入死胡同,被淘汰出线,这既是其实力的制约,也是心理、规则与应变不足的体现。四个角度的剖析,力图还原这场风波背后的逻辑与教训。

从这场大战中,国足与中国足球界应汲取的教训不止于胜负:在强对抗环境中保持冷静、保持纪律、善于在混乱中把握机会,同时竞赛规则与裁判监督也需进一步完善。唯有内外兼修,方能在未来国际赛场上立足、崛起。